今回は、温暖化によってどのぐらい気温が変化しているか、太陽光により地球や金星、海辺でどのように風が吹くかを考えてみましょう。

私の考えなので、学校のテストで答えると点数が取れないかも知れません。

気温の変化1つにしても、以外と複雑にできていることがあります。

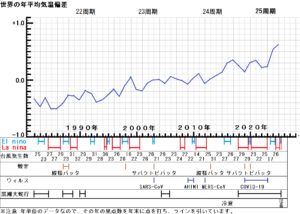

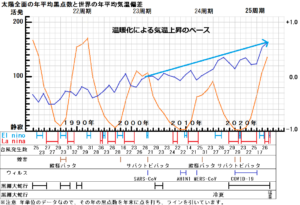

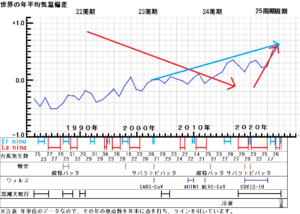

出典:気象庁ホームページより (気象庁 | 世界の年平均気温)

これは、年平均気温偏差(30年平均値と年平均気温の差)です。

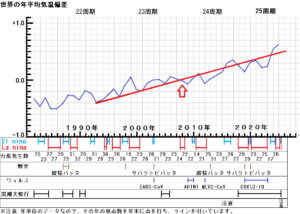

投資では、図の赤いラインの様なトレンドを見極めるラインを引くのですが、赤い矢印の部分から気温が上昇しなくなっている様に見えます。

何故、ここから地球の平均気温が上がらなくなったかを考えてみたいと思います。

例えば、平均気温に何が含まれるかというと、宇宙からの熱、つまり太陽からの熱による気温変化が1つあります。

地球内部の熱というと、地上から発せられる赤外線や、対流圏内の光化学オゾンの様に放射冷却を妨げる物質が問題になっています。

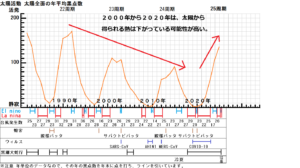

National Astronomical Observatory of Japan)

太陽から得られる熱は、図の様に2000年~2020年まで下がっていた可能性が高く、黒点数が減っています。

過去、太陽の黒点数が少なくなる小氷期があり、14世紀半ばから19世紀半ばまで続きました。

つまり、黒点数が減少しているとき、太陽から熱が得られなくなる可能性が高いという事です。

23周期と25周期は黒点数が近いので、この2つの周期から最高気温選び、線で結ぶと、2000年から2025年までに起こった地球内部の熱変化、つまり、温暖化による熱の変化に近い数値が得られると思います。

太陽による熱変化を赤、地球内部の熱変化を青で表すと、これらを合わせた変化が世界の年平均気温偏差に近いのではないかと予想することが出来ます。

この太陽の熱変化と温暖化の熱変化を合成したものが、世界の年平均気温偏差だと思います。

つまり、2000年~2020年まで太陽活動が衰えていたから比較的涼しかったのだと思います。

次は、太陽光による熱と風について説明したいと思います。

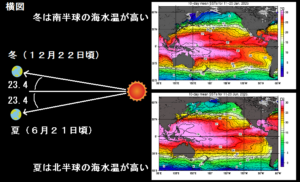

地球は太陽の周りを365.25日で1周するのですが、冬至は南半球の方に太陽が傾いているので、南半球の海水温が高くなります。

夏至は北半球に太陽が傾くので、北半球の海水温が高くなります。

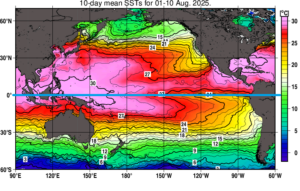

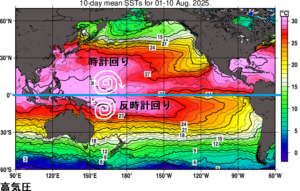

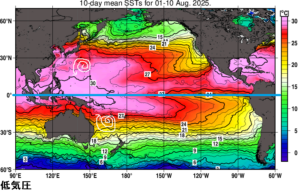

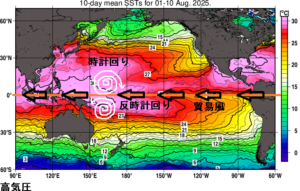

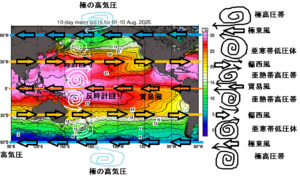

地球は自転していて、図の赤道(青いライン)を境に上下で高気圧や低気圧の回転方向が逆になっています。

北半球では高気圧の風が時計回りに回転し、南半球では高気圧の風が反時計回りに回転しています。

低気圧は逆です。

北半球では低気圧の風が反時計回りに回転し、南半球では低気圧の風が時計回りに回転しています。

あくまでも私の考えですが、赤道には前線があり、赤道から上下に2つの同じ勢力を持つ高気圧の暖かい風が赤道でぶつかっていると思うのですね。

ここに何故、高気圧があるかというと、赤道では太陽の光により大気が膨張していて、大気圏外まで膨張しているぐらい大気の量が多く、気圧が高くなっているのだと思います。

赤道では、この2つの高気圧の風がぶつかり上昇気流が起こることで低気圧になっています。

※間違っているかもしれません。

赤道では、高気圧による暖かい東風(貿易風)が吹いています。

この様に考えると、高気圧と高気圧により貿易風が吹き、高気圧と低気圧により偏西風と極東風が吹いている様な気がしますね。

※間違っているかもしれません。

次は、金星でどのようにスーパーローテーションが起こっているかを考えてみましょう。

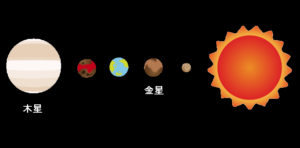

これは適当な寸法の絵ですが、太陽系の太陽、水星、金星、地球、火星、木星です。

この内、金星は太陽に近いので、太陽の強い光にさらされています。

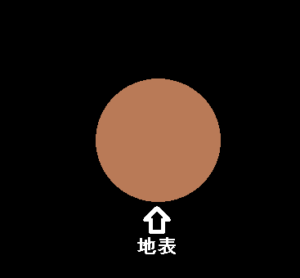

例えば、金星には大地があります。

ここには、金星の熱で気化できる物質が大気としてあり、気温が高い金星では、地球で例えるならば対流圏では、水蒸気よりも重い物質が気化している可能性があります。

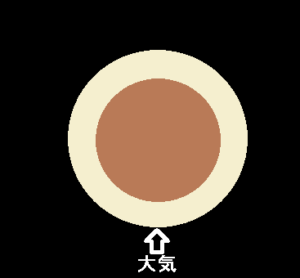

金星の大気にある物質は光を吸収しやすいと思うので、上空の大気が太陽の熱を吸収すると思います。

上空の大気とは、地球で言うところの対流圏海面に当たる大気で、重い気体の層が殆どの熱を吸収すると思います。

この対流圏海面の大気について考えてみましょう。

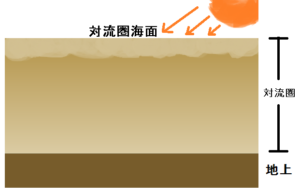

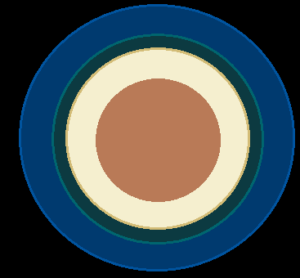

金星の対流圏海面の大気は、地球で言うと図の様な場所にあり、太陽の光で温められても、これ以上、上昇することが出来ない圏海面にあります。

光を殆ど吸収するので、地表まで光があまり届かず、地球よりも暗い地表が広がっている可能性があります。

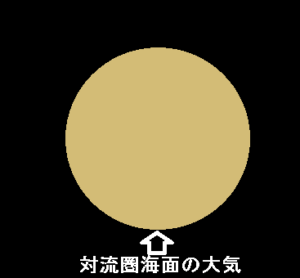

宇宙から金星を見ると、図の様に対流圏海面の大気しか見えません。

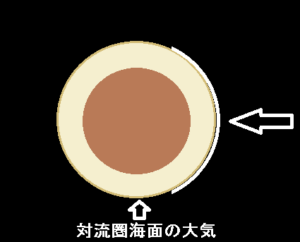

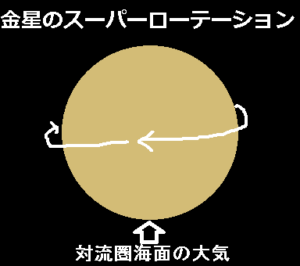

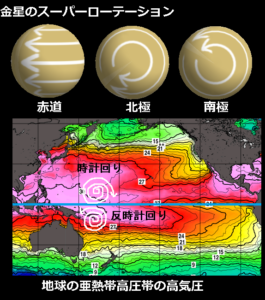

金星のスーパーローテーションは、図の様に地球の自転とは逆方向に回転しています。

これは、何故か?

見る方向を変えるとわかりやすいのですが、赤道、北極、南極から見ると、どこかで見たことがある方向へ回転しています。

地球の北半球で高気圧は時計回りです。

金星の北極からみたスーパーローテーションは時計回りで、同じ回転方向だということが分かります。

地球の南半球で高気圧は反時計回りです。

金星の南極からみたスーパーローテーションは反時計回りで、同じ回転方向だということが分かります。

つまり、金星のスーパーローテーションで回転している大気は、表も裏も高気圧であり、高気圧性の回転によりスーパーローテーションしているという事になります。

私は、この様に考えてみます。

そして、実は図の様に対流圏以外にも複数の大気が存在するのだと思います。

次は、海陸風についての説明です。

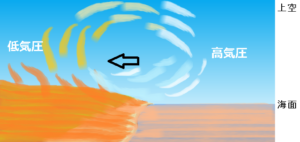

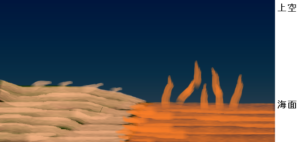

海辺では、日差しが昇ると温まりやすい大地の気温が高くなり、空気が温まり膨張すると密度が低くなるので、軽くなった空気は上昇するので、上昇気流が起こります。

上昇気流が起こっているという事は、地上が低気圧になっているという事です。

海は温まり難いので、上空の空気は冷たく、冷たい空気は収縮しているので気圧が高くなり、海上の空気が高気圧になります。

よって、海辺の地上付近では、昼に高気圧の海上から低気圧の地上へ向かって風が吹きます。

海辺の夜は、大地や海の熱が冷めていくのですが、大地の方が冷め易く、地上の大気が冷めることで収縮し、密度が高くなり、高気圧になります。

海水は冷め難いので、海上の大気は暖かく、暖かい空気は密度が低いので低気圧になります。

これにより、海で強い上昇気流が起きます。

よって、海辺の地上付近では、夜に地上の高気圧から海上の低気圧へ向かって風が吹きます。

この様に、太陽の熱によって風が吹いています。

このブログでは、一般的な知識、学問、大人になってから得た独学による知識、私の推論などを載せています。

間違っている可能性もあるので、ご注意ください。

以上